Geöffnet von 10.00 bis 17.00

Geöffnet von 10.00 bis 17.00

19. Mai 2013 – 2. März 2014

Die Ausstellung Fleurs des pharaons entstand aufgrund einer neueren Entdeckung. Im Sommer 2010 hatte die Archäobotanikerin Christiane Jacquat einen in den Kellern des Instituts für Systematische und Evolutionäre Botanik der Universität Zürich verlorenen Schatz gehoben: die Fragmente von Blumengirlanden, die die Mumien der Pharaonen Ramses II, Amenophis I., Ahmose und anderer Verstorbener zierten. Diese zerbrechlichen Reste wurden 1881 in der Cachette von Deir el-Bahari durch den berühmten Ägyptologen Gaston Maspero geborgen und 1890 dem Botanischen Garten der Stadt Zürich geschenkt, wo sich ihre Spur verlor. Ausserhalb Ägyptens sind solche Blumengirlanden nur in den grössten Museen der Welt konserviert: in Paris, Berlin, London, Wien, New York, Leiden, Florenz und Turin.

Um diesen einzigartigen Fund zu würdigen, begründete das Laténium eine Zusammenarbeit mit der Universität Zürich und betraute Christiane Jacquat mit der wissenschaftlichen Kuration einer entschieden originellen Ausstellung: dank des Beitrags der Kuratorinnen, Isadora Rogger (Universität Genf) und Géraldine Delley (Universität Neuchâtel) wurden die Sichtweisen der Botanik und Archäologie mit denjenigen der Ägyptologie und Geschichte der Naturwissenschaften verknüpft.

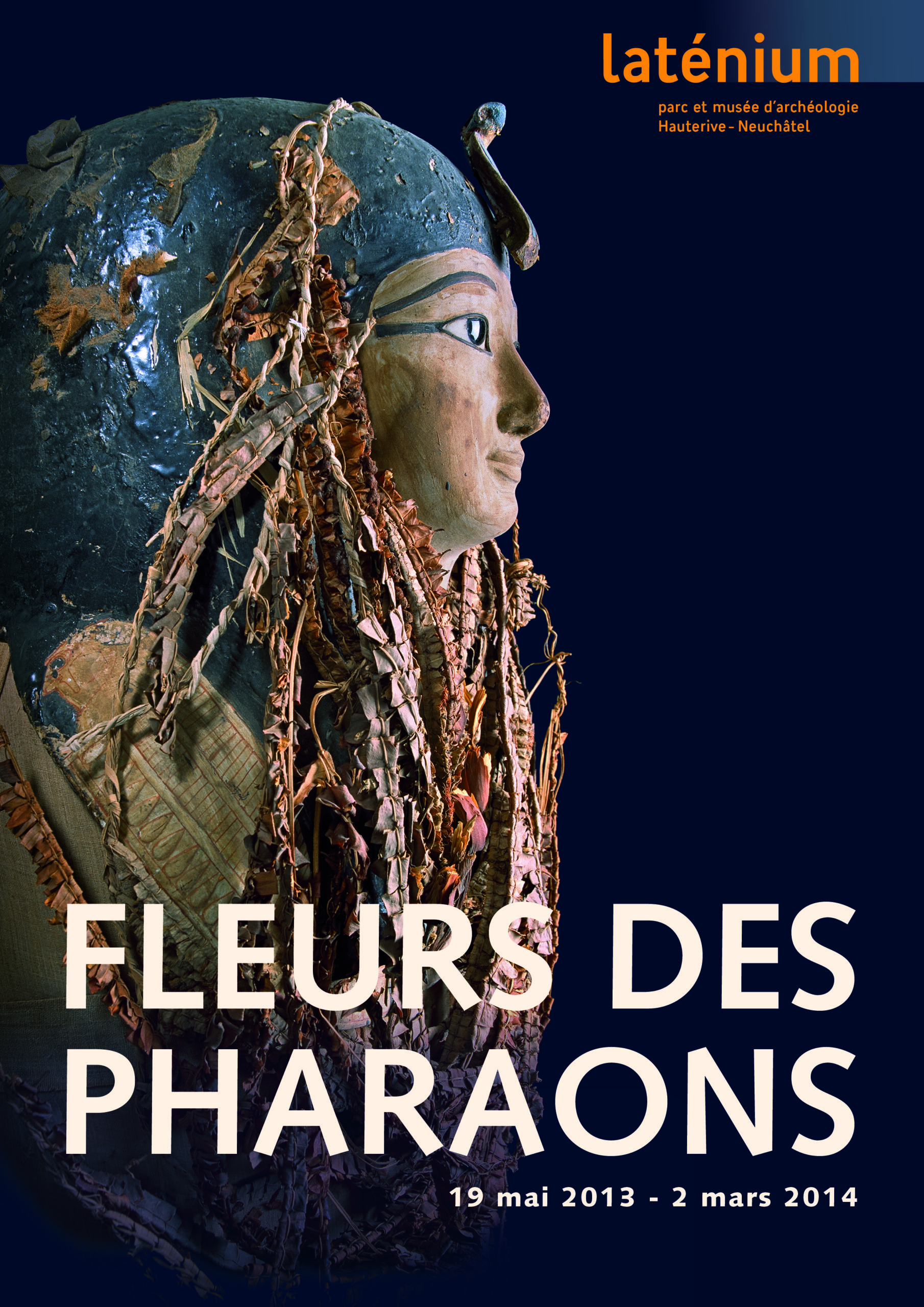

Um die Gräberwelt und Blumensymbolik im Alten Ägypten veranschaulichen zu können, liess die Austellung Fleurs des pharaons verschiedene künstlerische Beiträge (Zeichnungen, Lektüren, Animationsfilme und Papierskulpturen) einfliessen. Dank der Unterstützung durch die Partnerschaften mit der Haute Ecole Arc conservation-restauration de Neuchâtel und dem Botanischen Garten von Neuchâtel konnten zahlreiche Objekte und Dokumente, die in öffentlichen und privaten Sammlungen in der Schweiz und im Ausland konserviert sind, als Leihgaben gewonnen werden. An dieser Stelle muss die aussergewöhnliche Leihgabe der Herzstücke der ägyptologischen Sammlung des Musée ethnographique de Neuchâtel (MEN) erwähnt werden. Diese Sarkophage konnten von aufwändigen Restaurierungs- und Konservierungsmassnahmen profitieren, die von den Abeitsgruppen des MEN und des Laténiums gemeinsam durchgeführt wurden

Sobald der Besucher das monumentale Tor der Austellung durchstritten hatte, wurde er von der Heraufbeschwörung der Entdeckung der Cachette von Deir el-Bahari im Jahr 1881 in den Bann gezogen. Laut der Aussage des Entdeckers, des berühmten Ägyptologen Gaston Maspero hatten die Amonpriester die Mumien „der Familien mehrerer Pharaonen… vielleicht der berühmtesten, die über Ägypten regiert hatten“ in diesem Grab versteckt.

Der Besucher betrat dann eine Grabkammer, in der die Anrufungen aus dem Totenbuch wiederhallten, die die Unsterblichkeit des Nakht-ta-Netjeret, des Torwächters des Mout-Tempels in Karnak, sichern sollten. Die in die Wanne des Sarkophags gebettete, dreitausend Jahre alte Mumie wird von einem Licht aus dem Jenseits gestreift, das durch einen Animationsfilm reflektiert wird, der ohne Unterbrechung die Herstellung der heiligen Girlanden zeigt.

Die letzte Abteilung der Ausstellung Blumen für die Pharaonen entwickelt einen neuen Ansatz und veranschaulicht abschliessend die unbekannten Beziehungen zwischen der Ägyptologie, der prähistorischen Archäologie und den Naturwissenschaften am Ende des 19. Jahrhunderts. Wie es das am Ende des Rundgangs rekonstruierte Forscherlabor zeigte, wo sich botanische Proben und wissenschaftliche Dokumente aus Ägypten und der Schweiz duchmischten, wurden diese fruchtbaren Interaktionen von den Forschungen zu den prähistorischen Pfahlbauten stimuliert. Aufgrund derAngeregt durch die Analysen der botanischen Reste, die in den Seeufersiedlungen der Schweizer Seen gefunden wurden, konnten die Forscher, die die Blumengirlanden der Pharaonen gerettet haben, tatsächlich davon ausgehen, dass diese Opfergaben nicht nur Informationen zu den Ritualen, den Glaubensvorstellungen und den Kultsymbolen des alten Ägyptens, sondern auch zur Vegetation, zu den landwirtschaftlichen Praktiken und den Ernährungsgewohnheiten der damaligen Bewohner der Nilufer liefern konnten.

Mit dieser Ausstellung zu den ergrefendsten Funden aus den Pharaonengräbern wollte das Laténium die Bedeutung der interdisziplinären Zusammenarbeit und die unvermutete archäologische Nähe zwischen der ungewöhnlichen Pracht des antiken Ägypten und den zerbrechlichsten Zeugnissen unserer prähistorischen regionalen Vergangenheit unterstreichen.